1.皆、おいしいものが好き!

誰だって、おいしいものが好き!おいしいものを食べると、俗に「幸せホルモン」と呼ばれるホルモン<ドーパミン>が分泌され、良い気分になります。気分の高揚は、一時的なストレスの軽減にもなり、心と体に良い。食べることは毎日のこと、大事にしていきましょう♪

大人・子供を問わず、「食べ物の好き嫌い」は誰にでもあるものですが、「好き嫌い」「食べず嫌い」の度合いがあまりに強くなると、

・特定のものだけしか食べない

・特定のものは一切食べない

いわゆる「偏食」ということになります。

毎日、食事を用意している親としては、<せっかく用意したのに子どもが食べられなかった>とか、<栄養は足りているかしら?>、<バランスはどうなんだろう?>など、気になることも多いテーマ、「偏食」のある子どもたちに、どんなサポートができるか、見ていきたいと思います。

2.発達障害を持つ子の「偏食」の原因

誰にでも食べ物の好みはありますが、好き嫌いがものすごくハッキリしている子たちがおり、特にASD(自閉症スペクトラム)の子のなかに多いです。この好き嫌いには、感覚の特性から来ているものがあり、単純な味覚の好き嫌いよりも度合いが強いということになります。

ASD特性 感覚の過敏さ

シンプルに言えば「感覚の過敏さ」がある子の場合、食べる場面、味覚や嗅覚、触感も敏感で「苦手な感覚」があるということです。

- 味覚の過敏さ:特定の味(苦さ・甘さ・辛さなど)

- 触覚の過敏さ:特定の食感(さくさく・ねばねば・つるつるなど)

- 嗅覚の過敏さ:特定のにおい(青臭い・生臭いなど)

- 視覚の過敏さ:特定の見た目(色がはっきりしている・ぐちゃぐちゃ)

年齢による子どもたちの様子

未就学児ぐらいの場合、味でも臭いでも見た目でも、感覚的に苦手な食べ物に、自分から手を出すことはないでしょうし、仮に口にした場合も、口の中に含んでいられない、飲み込めないので吐き出してしまうでしょう。

少し年齢が上がり、小学校の高学年、中学生ぐらいになると、他の人と一緒に食事をする時に、

Aさん:「うわっ、その “グチャグチャのやつ” 食べるの??」

(”グチャグチャのやつ”=「シチュー」のこと)

Bさん:「ゴメン!マヨネーズのボトル、他のところに置いてくれない?」

(マヨネーズが嫌いで、フタを閉めてあってもダメ)

Cさん:「ねえ!お弁当をこっちに向けないでね!」

(お弁当のお米の上にかかっている「黒ゴマ」の”つぶつぶ”が苦手)

などと言っていたりもします。

感覚の過敏さを持っている子たちにとって、<苦手な側の感覚の食べ物>は、これくらい「異様なもの」ということになります。過敏さのない人でも、昆虫の佃煮とか、爬虫類の入ったお酒などを嫌がる人は多く、感覚としては近いかもしれません。

一方で、<好きな側の感覚の食べ物>があるという子も多くいます。

- 冷めたご飯(匂いがなくてよい、味が好き、おかずは無しで平気)

- お豆腐(真っ白、キレイ、味もいい)

- サラダ用のハーブ(匂いも、味も好き)

- ゼリー(おいしいし、飲み込める)

- 特定のビスケット(ザクザク、2枚重ねてかじるのもいい)

などです。

身近に好きな食べ物があるのはよいこと、暮らしの豊かさにもなるし、ちょっとした気分転換にも使えます。

3.「偏食」のある子へのサポート

「偏食」のある子たち、年齢が小さいうちは、言葉で説明することが難しいので、苦手な食べ物を口にしたら吐き出したり、顔をそむけて食べないようにしたり、お椀ごとテーブルから落としたりしているのですが、状況を言葉で説明できる、小学校高学年や中学生の子たちに話を聞いてみると、

S先生:「お刺身、今でも食べてない?」

Dさん:「無理!無理!無理!、絶対に無理!」

(小刻みに顔を左右に振っていました)

とか、

S先生:「うどん、食べるの無理?」

Eくん:「うどんは、汚物を口に入れられるぐらい嫌です」

とか、

S先生:「炊き立てのご飯、たまには食べることある?」

Fくん:「ちょっと・・・、炊き立てはキツイですね・・・」

(首をかしげて、顔をしかめていました)

などの回答があったりします。

そもそも誰でも食べ物の好き嫌いはあるのだし、たとえばアレルギーのある子などは、自分に合わない物(アレルゲン)を食べてもらっては困るということもあるわけです。

「何でもおいしく、好き嫌いなく食べられる」としたら素晴らしいことですが、「何でも好き嫌いなく食べなければならい」ということではありません。

苦手な食べ物を食べるトレーニングなど、無理強いは禁物です。生きていく上で欠かせない「食べる」ということに対して子どもが拒否感を持ってしまう、無理をして親子の関係が悪くしてしまう可能性があるからです。

次の章では、「偏食」のある子へのサポート方法を3つ、紹介していきます。

4.「偏食」へのサポート方法3つ♪

4-1.それぞれの親子、調理方法の工夫♪

味覚に限らず、食感や匂い、見た目のことも、それぞれの子の感覚は様々だから、調理の工夫も様々ということになります。

たとえば、「偏食」の度合いがそれほど強くない場合、

・炊き立てのお米の匂いは苦手だけれど、冷めたお米なら匂いがしなくておいしいという子

→前の日のご飯を別にして取っておく♪

・ニンジンの匂いが苦手で、生でも茹でてもダメな子

→マシンを使ってペーストにしてカレーやシチューに混ぜこむ。本人は全然、気がつかない。

・魚、肉、一切食べない、お米も苦手

→歯ごたえのある、好きな野菜の「生食・サラダ」が中心。ドレッシングの種類をいっぱい用意している。ハンバーガー屋さんでは「肉ぬき」をオーダー。「レタスだけバーガー」が好物♪

・調味料全般が嫌(素材そのものの味ならば食べられる)

→ホイコーローなど具材を炒め、味つけ前の段階で子どもの分を小皿に分ける。その後、味付けをして家族の分を仕上げ。

「偏食」の度合いが強い場合、

・焼いたジャガイモと豆なら食べられる

→毎日、家族のメニューとは別にジャガイモを焼く。ひと手間ですが、子どもは喜んで食べている(主食がジャガイモと豆)。

・パサパサの鮭なら食べられる

→多くの場合、割と好まれる<脂ののった感じ、焼き魚のふっくら感>がダメ。周りが焦げないように注意しながらパサパサになるまで焼くと食べられる(鮭フレークのような仕上がり)。かなりの手間ですが、毎日コレ。

・ほとんど、お菓子のみ

→ポテトチップスなどを中心としたお菓子がメイン(※コレは調理の工夫とは別です)

参考:鉄分補給や血糖値乱高下予防の【はぴねすレシピ】も紹介しています

*わざわざ冷ます

*生のまま

*水分がなくなるまで焼く

*味付けしない

*細かく刻む/ペーストにする

*好きな食べものに混ぜる

など、

それぞれの子に合わせた調理の工夫があります。

こうした調理の工夫はもちろんですが、考え方を変えると、<食べられる・好きな食材>が増えることでも食事の幅は広がります。<「偏食」だから、他に食べられる食材はありません>と決めつけずに、探して、見つけていきましょう♪

4-2.食材の幅を広げる、本人に合う食材の見つけ方♪

「偏食」の子たち、嫌いな食材・苦手な食材は口にしないし見たくもないということが多々あります。肯定的に見れば、子ども本人が「自分の嫌い・苦手なものをわかっている」ということで、当然のことながら自分の好きな食べ物、食べられるものも本能的にわかる部分があるということです。これを『本人センサー』と呼ぶことにします。

「本人センサー」を生かして食材を選ぶ

スーパーや市場など、食材を買う段階で、子どもを一緒に連れて行き、

「おいしそうなものがないか、見てみて♪」と伝え、自由に食材を選ばせます。

野菜や果物、チーズ、漬物、瓶詰めになっている加工品や乾物も含め、実物を見て「子ども本人が《興味をもったもの》《手を伸ばしたもの》を購入する」という方法です。

※お菓子はパッケージやキャッチコピーに魅力を感じて選んでいることも多く、ここでは対象にしません

ふだん食卓に出していない食材、親自身が嫌いで買わない食材の中からも、子ども本人に合う食材を見つけるキッカケになります。

<食べること>にあまり興味がない子でも、野菜や果物が並んでいるところで「選んでみて♪」と言われれば、探し始めるということもあります。子ども本人にとっては、それほど楽しい活動とはかぎらないので、

・子どもが選んだものは、理由も聞かずに購入

(「コレ、本当に食べる?」などと問いたださない)

・少しでも乗り気なら買ってみる

(「何、コレ?」などと言いながら興味を持って手に持った場合)

・絶対に食べそうにないものや親の嫌いなものでも購入

(一度は買ってみる、試してみる)

・購入後に食べなくても、絶対に叱らない

ということがポイントです。

『本人センサー』での食材探しをしたら、1.5mくらいある大きな冬瓜に興味を持ち(家族だけでは食べきれないけれど…)、本人が「コレにする」と言うので買って帰った親子がいます。

家についたら「部屋に飾る!」と言い出して、そのまま1週間くらい部屋に飾っていたそうです。

(その後、4等分して親戚に分け、自宅では冬瓜のスープに。初めての食材ですが本人も食べられたとのことです。)

このように、本人に合う食材やおいしいと思えるものを必ず見つけられるわけではありませんし、その後の調理方法の工夫も必要かもしれませんが、

本人の感覚を生かして、実物の食材を見ながら「子ども本人が《興味をもったもの》《手を伸ばしたもの》」という食材の選び方、是非、試してみてください♪

4-3.「偏食」と味覚、亜鉛のはたらき

成長につれての食の好みの変化、幅の広がりなどがあるとしても、今すぐに、何でも食べられるようになるということはありません。

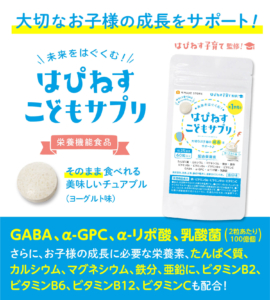

調理方法の工夫や『本人センサー』での食材選びなどをしながら、栄養機能食品(サプリメント)を活用するのもよいかと思われます。

そもそも「味覚」には、

口にした食物が唾液に溶け、舌の味蕾(みらい)に入り込む

⇒味蕾(みらい)の中の【味細胞】が反応

⇒大脳へ信号が送られる

⇒大脳の味覚中枢で味として感じる

という仕組みがあります。

ここに出てきた、味覚のポイントとなる【味細胞】は、約1ヵ月ごとに丸ごと生まれ変わるほど新陳代謝の活発な細胞です。細胞の再生には<亜鉛>が必要なのですが、体内の<亜鉛>が不足していると細胞を再生できず、【味細胞】が減っていきます。

そうすると、

- 味が薄くしか感じられない

- 苦味だけが強く感じられる

- 何を食べてもおいしくない

- 甘味が感じられない

など、味覚にも変化があります。

「味覚」の変化と密接、現代の食生活で不足しがちな<亜鉛>、はぴねす子育てでも<亜鉛>を配合したサプリメントの開発をしています。興味があれば、ご覧になってください。

▶「はぴねす」こどもサプリ(1週間お試し用/お得な定期便もあります)

5|まとめ

冒頭でも触れた通り、おいしいものを食べている時、私たちは しあわせな気分 になります。これは「偏食」の子が好きな物を食べている時も同じなのだから、毎日のように同じものを食べているとしても、まずは好きな物を食べられる「良さ」を認めていきましょう。

その上で、調理の工夫や『本人センサー』を使っての食材探し、サプリメントの活用など、バランスを取りながら、少しずつ「食べることの楽しみ」を広げていきましょう。

食材も調理法も無数にあるのだし、成長に伴う好みの変化もある。子ども本人が「おいしいと思える食材、料理との出会い」、可能性は十分にあります♪

▶食育のページへ(リンク工事中)